Grammaire à l’école

1ère partie : Les traditions, l’opinion, la science et les orientations du ministère font-elles vraiment bon ménage ?

2ème partie : Quand l’expert choisi par le Ministère fragilise les ajustements 2018…

3ème partie : Quand un linguiste s’aventure sur le terrain de la didactique

Par Antoine Fetet, Directeur d’école primaire / Maitre-Formateur, Auteur de la collection CLÉO, éditions Retz

M. Philippe Monneret, Professeur des Universités en sciences du langage (Université de Paris IV Sorbonne) est intervenu à ESENESR le 27 septembre 2018 dans le cadre du séminaire des inspecteurs de l'éducation nationale 1er degré. Devant un parterre d’inspecteurs, diffusé en direct via Youtube [1]et via le réseau Canopé, M. Monneret avait la mission de détailler le nouveau cap fixé à l'enseignement de la grammaire par les "ajustements aux programmes", enseignement qui a connu tant de vicissitudes au cours des dernières décennies.

Je vous propose une analyse thématique en trois parties de cette intervention largement médiatisée.

*******

(1) : Les traditions, l’opinion, la science et les orientations du ministère font-elles vraiment bon ménage ?

1èrepartie : la question de la terminologie

La question de la terminologie est depuis très longtemps une question vive de la grammaire scolaire. Dès 1906, Ferdinand Brunot évoquait le travail d’une commission à qui le Recteur [de Paris et Ministre de l'Instruction Publique] avait confié la mission « d’unifier et de simplifier la nomenclature grammaticale »[2]. Déjà, certaines dénominations posaient problème :

« Certains compléments continueront à s'appeler "circonstanciels". La Commission elle-même avertit que ce mot n'a aucun sens précis, et laisse entendre que, dans une foule de cas, il n'est pas bon. »

Débat plus que centenaire, donc…

Dans une contribution de 2014 [3], Patrice Gourdet (enseignant-chercheur à l'ESPE de Cergy-Pontoise) notait à quel point la nomenclature alors en usage était disparate, issue de descriptions grammaticales hétéroclites, masquant de fait la cohérence du système de la langue.

Dans son intervention à l’ESENESR, M. Monneret esquisse quant à lui une critique de la nomenclature grammaticale telle qu'elle avait adoptée par le CSP en 2016. Déclarant : « Il faut que les concepts que l’on va proposer pour la description grammaticale soient accessibles », il laisse entendre que ce n’était pas le cas pour le prédicat, le complément de verbe ou le complément de phrase, qui ont disparu des ajustements 2018.

Par ailleurs, il précise qu’il importe de « tenir compte des traditions. On a tenté parfois de modifier un peu brutalement les traditions d’enseignement. On ne peut pas les ignorer. »

Autrement dit, l’introduction de termes nouveaux aurait demandé plus de progressivité. Pour préciser sa pensée, il ajoute : « On peut changer les choses, mais d’une manière lente, patiente, progressive » … On voit mal pourtant comment passer progressivement d’une terminologie à l’autre. Cette opinion est d’autant plus surprenante qu’il se félicite par ailleurs que les termes adjectifs possessifs, adjectifs démonstratifs aient jadis été remplacés par déterminants possessifs, déterminants démonstratifs : de ce fait, la classe des déterminants a gagné en clarté et en cohérence. Il ajoute que, bien que ces évolutions aient provoqué des résistances, elles ont constitué un progrès. Mais alors, pourquoi n’aurait-ce pas été le cas pour complément de verbeet complément de phrase ? Il ne le précisera pas.

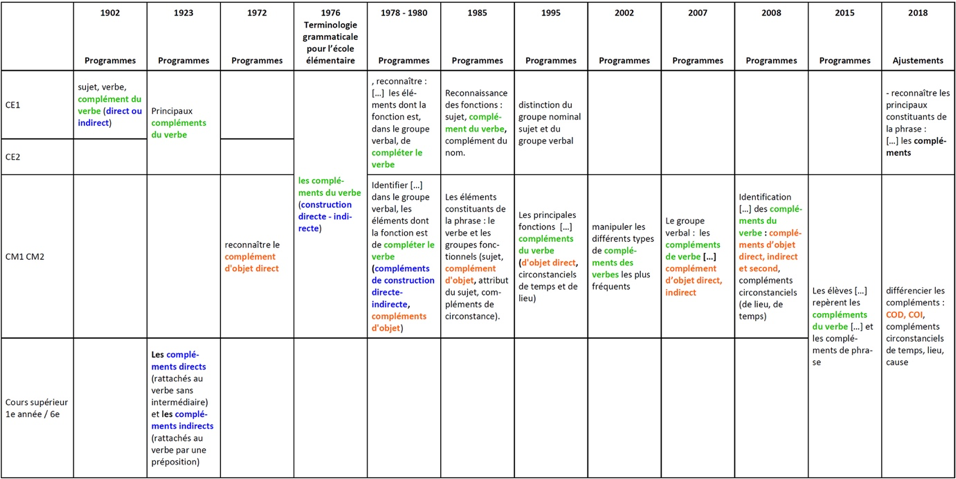

Les traditions invoquées, pourtant, sont beaucoup moins nettes qu’il n’y parait. Une étude minutieuse des programmes (cf. tableau ci-dessous)depuis plus d’un siècle montre que la désignation complément d’objetet ses variantes est apparue sept fois dans les textes officiels, contre onze occurrences de complément du verbeet de ses variantes.Le COD fait sa première apparition en 1972. Il n’a par conséquent rien de plus traditionnel que le complément du verbe,qui lui figure dans les programmes dès 1902 ! Il faut donc se méfier de ces pseudo évidences. La vérification des sources ne fait-elle pas fait partie des exigences de base ?

Pour justifier le énième revirement terminologique provoqué par les ajustements, M. Monneret concède : « On doit tenir compte de l’opinion, même pour faire de la grammaire », avant de rappeler brièvement l’affaire du prédicat : « Il y a eu une réaction de l’opinion et donc un retrait de cette notion. » Cette phrase est tout à fait surprenante dans le contexte de cette intervention. Est-ce vraiment l’opinion qui doit statuer sur la terminologie grammaticale ? Par ailleurs, prétendre qu’il y a eu une réaction de l’opinion me semble très inexact. La réaction a été plutôt celle d’un certain nombre de faiseurs d’opinion (intellectuels, journalistes, politiciens) qui ont monté cette affaire en épingle, en manifestant d’ailleurs une ignorance coupable de la question puisque la plupart confondait allègrement COD et prédicat !

Il faudrait, donc, tenir compte de l’opinion et des traditions. Mais ce n’est pas tout : M. Monneret invoque un large consensus sur ces questions dans la communauté des linguistes. C’en serait donc fini des guerres de chapelles… Mais est-ce vraiment le cas ? Dans la Grammaire méthodique du français, ouvrage de référence dans le monde universitaire, on peut lire :

Les grammaires traditionnelles définissent le complément d’objet comme « la personne ou l’objet sur laquelle passe (« transite ») l’action exprimée par le verbe et effectuée par le sujet. » Cette conception de la transitivité est battue en brèche par de nombreux contre-exemples. Son inadéquation tient non pas à son caractère sémantique, mais au fait que le rapport instauré par le verbe entre les rôles sémantiques du sujet et du complément a été indument assimilé à une action du premier sur le second […] [4]

Consensus, disiez-vous ?

Commentant les ajustements parus en juillet, M. Monneret concède : « Il faut tout de même tenir compte de ce qu’indique le ministère ». Il semble par là-même souligner le manque de cohérence entre les apports institutionnels et les apports scientifiques, alors que le patient processus d’écriture des programmes 2016 était justement parvenu à concilier les deux parties.

Tenir compte de l’opinion, des traditions, du ministère… Ce n’est pas exactement conforme au positionnement scientifique qu’on est en droit d’attendre d’un expert de la question.

Mais c’est avant tout sur le terrain didactique que ce retour en arrière terminologique est totalement contreproductif. Bizarrement, M. Monneret ne rentre pas du tout dans cette thématique, pourtant essentielle pour l’enseignement de la langue.

Complément d’objet, de même que complément circonstanciel, sont des désignations au sens opaque pour la plupart des élèves. La terminologie retenue par les programmes 2016 avait le mérite d’une grande cohérence conceptuelle ; l’élève était en mesure de comprendre que tout complément ... complétaitun élément de la phrase : le complément du nom complète un nom, le complément d’adjectif complète un adjectif, le complément de verbe complète un verbe, et le complément de phrase complète l’ensemble de la phrase. Est-ce à dire que le complément d’objet complète l’objet ? Pas du tout, il est lui-mêmel’objet ! Cette désignation mal ficelée obscurcit inutilement le concept de complément depuis des décennies, et au nom de la tradition ou de l’opinion, on s’y résigne. Tant pis pour les élèves.

Dans la deuxième partie de ce texte, j’analyserai les étonnantes préventions de M. Monneret à l’encontre de bien des points des ajustements 2018. Où l’on verra que l’expert, désigné par le ministère pour porter cette réforme, semble (à son insu ?) jouer contre son camp…

[1]https://www.youtube.com/watch?v=xpNPC6ooOdk

[2]L’enseignement de la langue française : ce qu'il est, ce qu'il devrait être dans l'enseignement primaire F. Brunot, éd. Librairie Armand Colin.

[3] Contribution aux travaux des groupes d’élaboration des projets de programmes C 2, C3 et C4, P. Gourdet. CSP, 2014

[4]Grammaire méthodique du français, M. Riegel, J.-C. Pellat, R. Rioul, PUF

*******

(2) : Quand l’expert choisi par le Ministère fragilise les ajustements 2018…

2e partie : des préventions inattendues contre les ajustements 2018

Tout au long de sa présentation, Philippe Monneret navigue entre une attitude de respect dû à la « puissance invitante » et un positionnement très critique envers les ajustements des programmes publiés en juillet 2018. Une phrase semble résumer à elle seule cette ambivalence : « Nous ne vivons pas dans un monde idéal, où seul l’esprit de la science règne, nous vivons dans un monde réel où il y a des enjeux politiques de toutes sortes ». Le pilotage par la science, mis en avant par le ministère, qui s’appuie désormais sur un Conseil Scientifique de l’Éducation Nationale, ne serait-il plus un principe directeur pour l’élaboration des programmes ?

Les constituants de la phrase

M. Monneret passe un long moment à commenter le nouveau texte, notant plusieurs difficultés ou inexactitudes dans la présentation des constituants de la phrase. Au cycle 2,

« Il y a cette compétence “hiérarchiser les constituants de la phrase” (ce qui est une très bonne chose), parmi lesquels figurent “les compléments”. Hors, les compléments, ce n’est absolument pas une catégorie linguistique : il y a d’une part les compléments du verbe et d’autre part les compléments circonstanciels qui sont dans une tout autre catégorie. Il ne faudrait pas croire que la catégorie “les compléments” est une catégorie homogène. Il y a une catégorisation qui n’apparait pas dans les programmes mais il faut avoir à l’esprit que la catégorie des compléments est une catégorie double. »

Pour le cycle 3, il se livre au même type d’explication de texte : Remarquant qu’une seule entrée liste, sans les hiérarchiser, tous les types de compléments (« différencier les compléments : COD, COI, compléments circonstanciels de temps, de lieu, de cause… ») il ajoute :

« Ici, ça n’est pas explicite, et c’est pour cette raison que je vous le précise, il y a vraiment une barrière entre d’une part COD/COI et d’autre part les compléments circonstanciels. »

Rappelons que la réécriture de ces programmes visait à ajuster et à clarifier des textes qualifiés par M. Blanquer de difficiles à comprendre.

Or, le texte de 2016 faisait une distinction nette entre compléments de verbe et compléments de phrase. Par ailleurs, l’introduction de la notion de prédicat renforçait la visibilité de la structure de base de la phrase : (le prédicat était ainsi décrit : très souvent un groupe verbal formé du verbe et de compléments du verbe) . Ce qui était explicite dans le texte précédent est désormais confus et, hélas, sujet à interprétation.

Etiquettes, catégories

M. Monneret se montre également très critique sur la notion de "mots invariables" qui ne constituent pas à proprement parler une classe de mots. Il concède que « c’est une notion qui peut être utile en classe, en particulier pour les problèmes orthographiques, mais il ne s’agit pas d’une classe de mots ». On voit ici que les considérations linguistiques académiques prennent le pas sur les considérations didactiques. Nous ne sommes pourtant pas à la Sorbonne, mais dans un séminaire d’inspecteurs… Quel enseignant·e serait prêt·e à abandonner la dénomination « mots invariables », si utile à l’entrée dans le système de la langue ? Elle permet une première catégorisation en deux « super-classes » : les mots variables d’une part (noms, verbes, adjectifs, déterminants, pronoms) et les mots invariables de l’autre (prépositions, adverbes, conjonctions, interjections). D’un point de vue didactique, cette première catégorisation est précieuse, surtout au cycle 2. On peut d’ailleurs décrire les mots invariables comme des mots qui ne sont ni au masculin, ni au féminin, ni au singulier, ni au pluriel [2], ce qui les distingue clairement de certains substantifs (par exemple voix, cité par M. Monneret) que l’on décrit comme des noms qui ne changent pas au pluriel [3]. Clarté cognitive, précision des concepts et didactisation de ces concepts pour les rendre accessibles à des élèves de 7 ou 8 ans ne sont en rien inconciliables.

A un autre moment, M. Monneret pointe une incohérence dans l’écriture des programmes : « C’est un point un peu délicat… En lisant un peu vite on peut être induit en erreur » En effet, au cycle 2, le nouveau texte demande d’ identifier les articles définis et indéfinis (sans préciser à ce stade qu’ils appartiennent à la classe plus large des déterminants). Au cycle 3, il est indiqué que le nom, le déterminant, l’adjectif ont été vus au cycle précédent. (sans préciser que la classe des déterminants n'a pas, en fait, été étudiée au Cyle 2). Marchant sur des œufs, l’intervenant explique que « les déterminants sont une classe générale dans laquelle sont intégrés les articles. » Leçon de grammaire assez surréaliste quand on songe au fait que son auditoire est exclusivement constitué de cadres de l’Éducation Nationale… Il conclut en disant « Là il y a un petit problème de formulation, mais ce n’est pas très grave finalement. » Le texte de 2016, lui, avait été rédigé avec toute la rigueur et la précision dues aux enseignant·e·s comme à leurs élèves :

Au cycle 2 : Dans le groupe nominal sujet : identifier le nom, le déterminant, l’adjectif éventuel.

Au cycle 3 : Classes subissant des variations : deux noyaux, le nom et le verbe. Le déterminant – l’adjectif – le pronom

Au cycle 4 : Les principales classes de mots (sans excès terminologiques)

Mais puisqu’on nous dit, que finalement, ce n’est pas très grave…

Un autre point assez subtil fait vivement réagir M. Monneret à la lecture des ajustements des programmes : « Verbe conjugué / non conjugué : ça ne signifie rien ! » Il appelle de ses vœux la disparition à plus ou moins brève échéance de cette distinction terminologique propre à la tradition scolaire (pourquoi supprimer celle-là et préserver les autres ? On ne sait pas trop…) Il faudrait, selon lui, parler d’un « verbe conjugué à un mode personnel ou à un mode non personnel. » Sur ce sujet encore, quel·le enseignant·e est prêt·e à suivre sans délai cette recommandation ? Dans la réalité des pratiques, on parle d’ailleurs majoritairement de verbe à l’infinitif et pas de verbe non-conjugué, ce qui prouve que la profession trouve souvent, sans qu’on lui en sache gré, des solutions pragmatiques à des problèmes théoriques.

Pour conclure (provisoirement), je citerai cette phrase de M. Monneret : « Quoiqu’on fasse dans ce domaine [de la grammaire], il y a toujours des résistances, mais il faut tout de même avoir de vrais arguments. » En fait d’arguments, presque malgré lui, M. Monneret a plutôt fourni de précieuses munitions à celles et ceux qui s’interrogent sur la pertinence de ces ajustements.

Si l’expert chargé de défendre ce texte se montre aussi peu convaincant, qui peut maintenant monter au créneau ? Le Ministre lui-même ?

[1]https://www.youtube.com/watch?v=xpNPC6ooOdk

[2]Aide-mémoire CLÉO CE2, éd. Retz, 2017

[3]Ibid.

******

(3) Quand un linguiste s’aventure sur le terrain de la didactique

3e partie : quand un linguiste s’aventure sur le terrain de la didactique

Dans la droite ligne d’un François Fillon qui, pendant la campagne présidentielle de 2017 dénonçait une « caste de pédagogues prétentieux qui ont imposé des programmes jargonnants et qui ont pris en otage nos enfants au nom d'une idéologie égalitariste », le Ministre actuel prétend s’appuyer sur la science et sur ses avancées (excluant implicitement les sciences "molles") pour piloter le système éducatif. Les « ajustements et clarifications » des programmes de français, publiés en juillet dernier, témoignent de cette inflexion. La méfiance affichée envers les pédagogues touche également les didacticiens de la discipline : la démission du CSP de Sylvie Plane en janvier dernier l’a hélas démontré.

Au Ministère, la question de la large diffusion des nouvelles instructions se posait sans doute en ces termes : qui, pour porter les orientations nouvelles, sinon un scientifique incontestable ? De préférence un spécialiste en neurolinguistique pour être « raccord » avec le tropisme actuel du ministère pour les neurosciences…

Philippe Monneret a donc été chargé de cette mission. Brillant linguiste ne s’étant jamais, au cours de sa carrière, intéressé de près ou de loin à la didactique de l’enseignement du français, il sert de caution scientifique à ces nouvelles directives ministérielles.

Son intervention à l’ESENESR est révélatrice d’un courant de pensée selon lequel les savoirs académiques sont l’alpha et l’oméga de l’enseignement de la grammaire. Serait-ce à dire qu’une fois les connaissances à transmettre précisément définies, il n’est plus besoin de pédagogie ? L’analyse de cette intervention montre à quel point cette approche peut sembler naïve et fragile.

D’abord, on constate, dans les propos de M. Monneret, des observations dénuées de fondement scientifique, servant malgré tout de base à des généralisations hâtives :

M. Monneret cite le cas d’ "agrégatifs qui ne savent pas ce qu’est une préposition ou un adverbe". Serait-ce là le signe avéré de la faillite de l’enseignement de la grammaire à l'école ? Rien de moins sûr, je vais essayer de le montrer par une anecdote personnelle : lorsque j’ai passé le concours de l’école normale d’instituteurs, juste après mon bac, j’ai été mis en difficulté par l’épreuve d’analyse grammaticale. J’avais « oublié » ces savoirs scolaires qui, pourtant, avaient été mon quotidien d’écolier et de collégien des années 70. Plus exactement, j’avais internalisé, assimilé et automatisé le système du français, conservant la faculté de rédiger et d’orthographier correctement, mais sans pouvoir accéder aux savoirs déclaratifs ayant contribué à la construction de ces compétences. Cette internalisation, ou procéduralisation des connaissances, est un processus très bien décrit par la psychologie des apprentissages. Qui, à part les enseignant·e·s et les linguistes, conserve toute sa vie la capacité à manipuler explicitement la grammaire ? Bien peu de gens en vérité.

Dans le même ordre d’idées, s’appuyant sans doute sur des croyances régulièrement renforcées par les médias, M. Monneret affirme que « pendant très longtemps on a considéré que cela ne servait pas à grand-chose de faire de la grammaire. » A quelle époque précise fait-il référence ? Sans doute à la période 2002-2007, soit cinq courtes années… Les historiens de l’éducation montrent pourtant que c’est la critique inverse qui a largement prévalu depuis plus d’un siècle. L’enseignement de la grammaire a souvent été fustigé pour son côté abscons, peu opératoire et chronophage. Voyez par exemple les premières lignes d’un ouvrage datant de … 1909 !

[caption id="attachment_1175" align="aligncenter" width="406"] Ferdinand Brunot, L’enseignement de la langue française, éd. Armand Colin[/caption]

Citant la note de service du 25 avril 2018, Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : Enjeu majeur pour la maitrise de la langue française, M. Monneret commente cet enjeu comme « quelque chose de nouveau ». Cela dénote une connaissance pour le moins lacunaire des textes précédents.

En réalité, le temps consacré aux activités d’étude de la langue à l’école surpasse, et de loin, celui consacré à la production d’écrits. On fait beaucoup de grammaire, d’orthographe, de conjugaison, de vocabulaire dans les classes, le problème n’est pas de réaffirmer cette priorité, mais bien d’utiliser ce temps de manière plus efficace.

Affirmation plus surprenante encore de la part d’un scientifique :

« Nous ne disposons d’aucune preuve expérimentale permettant d’affirmer que l’enseignement de la grammaire a un retentissement sur l’ensemble des capacités linguistiques des élèves. Nous ne disposons pas de point d’appui scientifique pour pouvoir affirmer que l’enseignement de la grammaire est efficace. »

Il s’agirait donc, selon M. Monneret, d’engager les élèves dans ces apprentissages en vertu d’un "pari" sur leur efficacité (en référence au pari de Pascal) ! Je ne peux m’empêcher de trouver douteux ce parallèle entre, d’une part, un pari métaphysique, et d’autre part des décisions rationnelles, s’appuyant sur des faits, sur des données, et non sur des croyances. Est-ce là la méthode du ministre quand il dit s’appuyer sur la science ?

Pourtant, inutile d’organiser des épreuves en laboratoire pour savoir qu’en dehors d’un apprentissage structuré et explicite de la grammaire française, nul ne peut accéder à la maitrise de cette langue à l’écrit. La complexité des flexions du français (notamment les pluriel en –s / -nt, les finales verbales en [e], les nombreux homophones, …) font qu’il est impossible de maitriser le code écrit sans passer par une reconnaissance des classes grammaticales et des structures syntaxiques. Et c’est précisément l’objectif premier de l’enseignement de la grammaire : le texte des ajustements 2018 est on ne peut plus clair sur ce point.

Les objectifs essentiels de l’étude de la langue durant le cycle 2 sont liés à la lecture et à l’écriture. Les connaissances acquises permettent de traiter des problèmes de compréhension et des problèmes orthographiques. (cycle 2)

Le cycle 3 marque une entrée dans une étude de la langue explicite, réflexive, qui est mise au service des activités de compréhension de textes et sur l’écriture de textes.

Nous sommes donc très loin d’un pari « raisonnable », pour reprendre l’expression de M. Monneret. Apprendre la grammaire est une condition sine qua non d’accès à la maitrise de la langue écrite.

Des nouveautés, vraiment ?

M. Monneret présente comme des nouveautés certains types d’activités mis en avant par les ajustements 2018. Il attire notre attention sur deux éléments :

- • les exercices brefs, répétitifs, ritualisés ;

- • les travaux sur corpus : manipulation, classement, dégager une régularité, identifier la notion à partir de l’observation.

S’agit-il réellement de nouveautés ? On ne peut s’étonner que le nouveau texte de 2018 ait barré d’un trait de plume un paragraphe qui pourtant était en parfaite cohérence avec le premier point cité :

« Des activités ritualisées fixent et accroissent les capacités de raisonnement sur des énoncés et l’application de procédures qui s’automatisent progressivement. Des séances courtes et fréquentes sont donc le plus souvent préférables à une séance longue hebdomadaire. » (Programmes 2015)

M. Monneret ne donne aucune explication aux coupes sombres de cet ordre, que rien ne justifie, et qui semblent avoir fait perdre toute cohérence interne au texte « ajusté » et « clarifié »…

Quant aux travaux sur corpus, les techniques et démarches préconisées rappellent furieusement les programmes de 2002, époque où l'« observation réfléchie de la langue française » (expression honnie s'il en est !) avait été introduite. Qui croire, alors ? Comment un discours de clarification peut-il être aussi ambivalent, pour ne pas dire ambigu ?

[caption id="attachment_1178" align="aligncenter" width="513"] Extrait des programmes de cycle 3, 2002[/caption]

Florilège

Au fil de son intervention, les pétitions de principe et les arguments d’autorité sont légion dans le discours de M. Monneret. Florilège.

[sur l’utilisation du métalangage grammatical :] « pour parler de la langue, c’est une chose extrêmement importante. »

[sur le caractère essentiel de l’étude de la langue :] « Une connaissance explicite des grandes articulations du système [de la langue] rend des services pour l’ensemble des capacités liées à la langue. »

On est bien loin, tout à coup, du pari de Pascal…

« La syntaxe joue un rôle important en français, et c’est pour cette raison qu’il est indispensable de travailler sur les questions grammaticales. »

On ne voit pas en quoi le français serait, à cet égard, une exception par rapport aux autres langues.

Conceptions dépassées

Dans ses développements, M. Monneret laisse entrevoir certaines conceptions datées faisant partie de son système de pensée.

Comptabilisant la « trentaine de notions au programme du CE1 au CM2 [1] » il laisse entendre que ce n’est pas si « extraordinaire » [à acquérir]. A un autre moment, il nous précise que son propos portera sur la grammaire, et non sur l’orthographe. Cette propension à cloisonner hermétiquement les sous-domaines disciplinaires, et à découper le programme en notions distinctes, puis à les répartir, bon an mal an, grâce à des repères de progression annuels, vont à l’encontre des principes d’apprentissage spiralaire que les programmes de 2015 avaient enfin réussi à concrétiser. C’est précisément dans les zones où se croisent orthographe et grammaire, écriture et orthographe, grammaire et compréhension, etc. que l’élève a le plus de chances de faire des liens entre des savoirs disparates, isolés, peu opératoires, qu’il acquiert tant bien que mal pendant les « leçons ». Nous aurions aimé avoir l’éclairage de M. Monneret sur cette question centrale.

Il faut se rendre à l’évidence : M. Monneret n’est pas un didacticien, et je ne lui en fais bien sûr le reproche. Je ne doute pas que, dans son domaine, il a publié des travaux de grande valeur. Pour autant, cette expertise dans des domaines très éloignés de l’école primaire ne fait pas de lui, d’un coup de baguette magique, un spécialiste de la didactique du français. Pourtant, il n'y a pas à chercher loin pour en trouver, des universitaires qui consacrent leur carrière à faire étroitement communiquer la didactique et les savoirs académiques !

Enthousiasme, exigence, curiosité...

Ce que j'ai appris pendant mes études supérieures, et notamment à l’Université d’Auvergne, auprès du Professeur Michel Fayol, c’est qu’il ne faut jamais se payer de mots. Se méfier de toutes les croyances, des fausses évidences, aller au cœur de l’acte d’enseigner et d’apprendre, comprendre les déterminants de l’efficacité de l’apprentissage, qu’ils soient d’ordre psychologique, linguistique, didactique, pédagogique, et articuler les divers champs scientifiques pour mieux comprendre ce qui fait apprendre les élèves. L’impression générale laissée par cette intervention est malheureusement sa légèreté. Des propos à l’emporte-pièce (« les élèves ne retiennent jamais rien ») se mêlent à des considérations linguistiques très pointues. Sur le caractère prétendument novateur de tel ou tel aspect, on ne peut que remarquer l’absence de tout élément à l’appui d’assertions hasardeuses.

N’en concluez pas que je suis en désaccord avec tout ce que développe M. Monneret dans son intervention, loin s’en faut. Mais il m’est impossible de ne pas remarquer le manque de cohérence de l’ensemble, le flou dans les lignes directrices, et surtout, peut-être, l’absence d’un élan, d’une impulsion, si nécessaire pour réenchanter l’étude de la langue, pour en faire un objet de connaissances enseignable certes, mais aussi un vecteur de curiosité et de plaisir pour les élèves. Pour réussir cette évolution, nul doute qu’il faut d’abord que les professeur·e·s des écoles prennent eux aussi, eux d'abord, plaisir à enseigner cette discipline souvent considérée comme ardue, inutilement austère, en un mot mal-aimée. Les IEN présents ce jour-là à l’ESENESR sont sans doute repartis dans leurs circonscriptions sans beaucoup d’enthousiasme à transmettre à leurs troupes.

Antoine Fetet, Directeur d’école primaire / Maitre-Formateur, Auteur de la collection CLÉO, éditions Retz